Le mois qui vient de s’écouler a été riche en événements et commémorations très importantes, avec notamment la panthéonisation de Robert BADINTER le 09 octobre, jour anniversaire de la promulgation de la loi d’abolition de la peine de mort en 1981.

Cette revue de presse va revenir sur certains de ces événements importants pour notre Nation, mais aussi pour nos collectivités territoriales et ce d’autant plus qu’ils ont été largement éludés du fait de l’instabilité institutionnelle du mois écoulé, sur laquelle nous ne reviendrons pas, les médias l’ont fait très largement !

A LA UNE !

Disparition de la primatologue Jane GOODALL le 1er octobre

Disparition de la primatologue Jane GOODALL le 1er octobre

Ce mois d’octobre a bien mal commencé avec la disparition à 91 ans de la plus grande défenseure de la cause animale et plus particulièrement des chimpanzés. Jane GOODALL laisse une trace historique grâce à ses travaux qui ont révolutionné la compréhension des émotions et de l’intelligence animale. Elle était une boussole pour des millions de gens et un exemple aussi d’humilité, d’écoute et de bienveillance à l’égard des populations des pays africains qu’elle a parcourus. Son sourire va nous manquer, il reste les milliers de témoignages qu’elle a laissés et que vous pouvez réécouter à travers les émissions de France Culture, elle a été reçue souvent pour présenter son travail. Cet article du National Géographic à lire avec émotion, lui rend un bel hommage, à lire ICI

Retour sur la 35ème Convention des Intercommunalités de France

Retour sur la 35ème Convention des Intercommunalités de France

La 35ème Convention des Intercommunalités de France s’est déroulée à Toulouse du 08 au 10 octobre. Un événement majeur dans le paysage des EPCI, une occasion aussi pour l’Association Intercommunalités de France de communiquer sur un certain nombre de sujets touchant à la vie intercommunale, à quelques mois du renouvellement du bloc communal.

Focus sur le sondage IFOP réalisé dans le cadre de cette Convention : Les communes et les Intercommunalités, actrices essentielles de la cohésion sociale et territoriale. Cette enquête apporte un éclairage précieux sur le rapport des Français à l’action publique locale. Réalisée en ligne du 10 au 12 septembre 2025 auprès d’un échantillon représentatif de 2 000 personnes, cette étude met en évidence un profond attachement à l’échelon local, particulièrement en milieu rural, dans un contexte de restrictions budgétaires et de fragilisation des services publics. Les enseignements de l’enquête sont disponibles ICI et Maire Info y a consacré un article très complet à lire ICI.

Publication d’une nouvelle édition du guide institutionnel de l’intercommunalité

Publication d’une nouvelle édition du guide institutionnel de l’intercommunalité

A noter que la DGCL publie une nouvelle édition actualisée du guide institutionnel de l’intercommunalité 2025, offrant une vision complète de l’organisation, des compétences et de la gouvernance des structures intercommunales — communautés de communes, d’agglomération, urbaines, métropoles et syndicats.Ce document comporte vingt-cinq fiches thématiques qui traitent de toutes les catégories d’intercommunalités et abordent également les questions relatives à leur gouvernance, il se présente de manière claire et structurée. Conçu comme un outil de référence pour les acteurs locaux, ce guide facilite la lecture des dispositifs législatifs et réglementaires et accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques intercommunales. Un document à télécharger ICI

La Sécurité sociale et la DGAFP fêtent leurs 80 ans !

La Sécurité sociale et la DGAFP fêtent leurs 80 ans !

Le 04 octobre 1945 l’ordonnance qui crée la sécurité sociale est signée, suivie de près par la création de la DGAFP, 2 jours plus tard !

A l’occasion des 80 ans de la sécurité sociale, le Collectif Nos Services Publics a publié une tribune sur le blog de Médiapart, qui commence par ces mots : « Créée en 1945, la Sécurité sociale occupe une place unique dans l’histoire institutionnelle et démocratique française. Elle n’a jamais été seulement une mécanique de transferts financiers destinée à compenser les pertes de revenus. Elle est, dès son origine, un projet radical ». Une tribune à lire ICI

Retour sur le colloque des 80 ans de la DGAFP qui s’est tenu à la Sorbonne

Retour sur le colloque des 80 ans de la DGAFP qui s’est tenu à la Sorbonne

Lundi 6 octobre, la DGAFP – Direction générale de l’administration et de la fonction publique a célébré ses 80 ans, et la construction d’un appareil administratif compétent, formé, garant de l’intérêt général et des principes de services publics, dont leur continuité.

Au même moment, Sébastien Lecornu annonçait sa démission ajoutant une nouvelle dose d’incertitude à un climat politique qui n’en avait pas besoin !

Afin de fêter cet évènement, la DGAFP a organisé à la Sorbonne, une rencontre avec plusieurs interventions dont celle introductive de Pierre ROSANVALLON qui est revenu sur un paradoxe français, à savoir que « si la France est historiquement comme le pays où l’État a toujours eu un rôle éminent, c’est aussi le pays qui la le plus tardé historiquement à mettre en place des écoles de formation des fonctionnaires et à reconnaître la fonction publique ». Belle entrée en matière pour une intervention d’une trentaine de minutes disponible sur la Chaine d’Acteurs Publics, partenaire de l’événement. A visionner ICI . La Gazette des Communes a également publié un article, accessible aux abonnés, qui revient sur cette intervention à lire ICI

[Note] Budget 2026 : un tour de vis budgétaire sévère pour les collectivités territoriales

[Note] Budget 2026 : un tour de vis budgétaire sévère pour les collectivités territoriales

A la Une également, les débats parlementaires sur le Projet de Loi de Finances 2026 et les craintes fondées des collectivités territoriales, de leurs exécutifs et de leurs équipes de Direction, concernant la cure d’austérité et le « tour de vis sévère » qui se profile ! L’occasion pour le Think Tank Sens du Service Public et son cofondateur Johan THEURET de publier une note pour la Fondation Jean Jaurès qui montre que les efforts demandés aux collectivités territoriales, sont disproportionnés relativement au poids qu’elles occupent dans les finances publiques. Une tribune à découvrir ICI

Dans un post publié sur LinkedIn, Johan THEURET, revient sur les principaux enseignements de cette note, notamment des marges de manœuvre en berne : les dotations stagnent, les charges augmentent et les capacités d’investissement s’effondrent, des inégalités territoriales aggravées : la fragilisation financière des collectivités locales empêchent les territoires de relever les enjeux notamment de la transition écologique, une autonomie financière fragilisée : la centralisation budgétaire grignote l’autonomie locale. Il appelle « à la lucidité : il est urgent d’ouvrir un vrai débat sur la place des collectivités dans la politique budgétaire de l’État », à lire avec intérêt ICI, dans un contexte de préparation budgétaire 2026, plus que tendu !

10 octobre : journée mondiale de la santé mentale

10 octobre : journée mondiale de la santé mentale

Ce mois d’octobre était aussi celui qui permet de rappeler à travers la journée mondiale de la santé mentale, qu’au-delà d’être la grande cause nationale de 2025, ce sujet est devenu une priorité de santé publique, notamment dans la sphère professionnelle, comme le montre par exemple les principaux enseignements du dernier baromètre de la Gazette des Communes mené en partenariat avec la MNT et dont les résultats viennent d’être publiés, à retrouver ICI. On y apprend par exemple que 28 % des personnes sondées placent la santé mentale en effet au premier rang de leurs attentes, loin devant la prévention des RPS (13 % des territoriaux), qui occupait jusque-là le haut du classement (37 % des opinions en 2024).

A noter également la parution d’une étude de l’Institut Terram, de l’Institut Montaigne et de la Mutualité Française, sur les vulnérabilités psychologiques des jeunes de 15 à 29 ans. Un jeune sur 4 souffrent de dépression, avec des différences territoriales importantes. Pour en savoir plus, Maire Info a publié un article qui revient sur les enseignements de cette étude. A lire ICI

Cancers du sein: « plus de la moitié sont dus aux pollutions environnementales »

Cancers du sein: « plus de la moitié sont dus aux pollutions environnementales »

Enfin, impossible de terminer cette longue Une du mois d’octobre, sans rappeler que ce mois est aussi celui de la prévention de lutte contre le cancer du sein, dont le nombre ne cesse d’augmenter dans notre pays. L’occasion de rappeler que plus de la moitié de ces cancers sont dus à des causes environnementales. C’est ce que montre cet article publié sur le site Reporterre, qui montre qu’il ne suffit pas de relayer ce triste constat de santé publique, qu’agir dans ce domaine, c’est aussi agir sur la réduction des polluants ! L’occasion aussi de rappeler que le rôle d’employeur des collectivités territoriales, car comme l’indique cet autre article sur la santé des femmes agents publics publié sur le site du Gouvernement, les femmes représentent 63 % de l’ensemble des agents de la fonction publique, proportion que l’on retrouve également parmi ceux âgés de plus de 50 ans.

DU COTE DE LA FONCTION PUBLIQUE

L’absentéisme repart à la hausse !

C’est le constat du dernier baromètre de l’absentéisme public publié le 02 octobre réalisé par WTW en France auprès de 10 000 collectivités employant 258 000 agents. Il présente l’évolution des tendances et les enjeux de l’absentéisme dans les structures publiques pour l’année 2024 et recense les leviers pour y remédier. En 2024, l’absentéisme dans le secteur public repart à la hausse, avec un double constat : la fréquence des arrêts progresse chez les jeunes et leur durée s’allonge chez les seniors ». Les résultats du baromètre sont disponibles ICI.

Et les territoriaux ont le moral dans les chaussettes !

Et les territoriaux ont le moral dans les chaussettes !

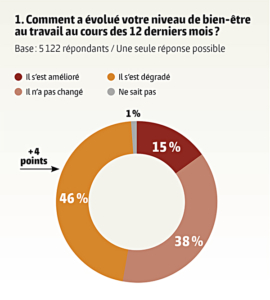

Le secteur public souffre de cette instabilité, au même titre que le secteur privé, comme le montre la 16è édition du baromètre Bien-être au travail La Gazette des Communes – MNT – Mutuelle Nationale Territoriale. 46 % des agents territoriaux dénoncent une dégradation de leur niveau de bien-être au travail par rapport à 2024. C’est 4 points de plus ! Et ce n’est pas le seul indicateur à la baisse.

Cette tendance est assortie d’un niveau de stress en hausse (+ 3 points) : 80 % des catégories A en ressentent, mais seulement 57 % des moins de 25 ans. Parmi les principales raisons avancées, on retrouve toujours les mêmes facteurs, les procédures et l’organisation du travail, ainsi que les difficultés relationnelles, suivies de plus loin par la pression sur les objectifs ou en relation avec la mission exercée. Les agents territoriaux qui ont répondu au baromètre, ils sont plus de 5 000, observent un impact de plus en plus négatif du travail sur leur sommeil, leur équilibre entre vie privée et personnelle, leur activité physique ou encore leur alimentation, avec des conséquences sur l’augmentation des arrêts de travail, notamment pour déclaration de maladie professionnelle et d’accident de service.

Vous pouvez retrouver les résultats détaillés du baromètre, dans l’article de la Gazette des communes, disponible pour les abonnés, ICI.

Où en est la fonction publique, 5 ans et 6 ministres plus tard ! le regard de l’historien Émilien RUIZ

Où en est la fonction publique, 5 ans et 6 ministres plus tard ! le regard de l’historien Émilien RUIZ

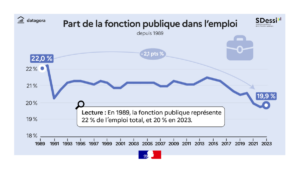

Les gouvernements passent et se succèdent à une vitesse inégalée, pourtant une chose ne change pas, c’est celle des discours qui racontent une histoire revisitée, celle du nombre des fonctionnaires, de leur augmentation jugée exponentielle, alors que la réalité historique avec un grand H, nous dit tout autre chose et ce que l’historien Émilien RUIZ s’attache à faire, à rappeler sans relâche régulièrement. Dans cet article savoureux et sur le ton de l’humour, il en faut aux agents publics en ce moment, il revient sur cette succession de ministres de la fonction publique et sur ce que cela dit de la vision des gouvernements de ces dernières années sur notre belle fonction publique. A lire ICI

DU COTE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’état de l’opinion sur les questions environnementales : backlash ou pas backlash, le débat continue !

La RSE a la croisée des chemins !

La RSE a la croisée des chemins !

Le vent va se durcir soulignent 844 experts. La RSE qui était historiquement une discipline d’endurance est en train de devenir un sport de combat. C’est le moment d’agir. Un article de Management et RSE à lire ICI

Événements climatiques extrêmes, les Français se disent concernés

Événements climatiques extrêmes, les Français se disent concernés

Selon un sondage réalisé par IPSOS pour le compte du Réseau Action Climat, les Français se disent concernés par l’augmentation des phénomènes climatiques. Ainsi ils soutiennent les mesures écologiques testés pour y répondre, un soutien qui transcende d’ailleurs les clivages politiques. Les résultats de ce sondage qui vient en contrepoint des analyses sur le backlash écologiques sont à retrouver ICI

Investir dans l’adaptation climatique génère 4 fois plus de bénéfices que de coûts !

Investir dans l’adaptation climatique génère 4 fois plus de bénéfices que de coûts !

Pourquoi investir dans l’adaptation climatique, toutes les études montrent que l’inaction coûte plus cher que l’action. En amont du rapport de la COP30, un dernier rapport montre que l’investissement dans l’inadaptation climatique rapporte 4 fois plus de bénéfice que de coûts. Lancé par 20 organisations spécialisées dans l’adaptation, sous la direction de Systemiq, ce rapport présenté lors des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, fournit une analyse complète sur les bénéfices économiques et financiers des investissements dans l’adaptation, en plus des indicateurs traditionnels de nombre de vies humaines épargnées.

S’appuyant sur les analyses de plus de 120 organisations et de 70 publications, il met en évidence que les investissements ciblés dans la résilience climatique et environnementale pourraient générer au moins quatre fois plus de bénéfices que de coûts, avec un taux de rendement annuel moyen de 25 %. Un article instructif à lire ICI

Enquête : les séniors et l’engagement climatique

Enquête : les séniors et l’engagement climatique

Une idée reçue qui est battue en brèche, non les seniors ne sont pas indifférents aux changements climatiques, bien au contraire. Cette étude réalisée par Parlons Climat qui croise analyse quantitative et des entretiens qualitatifs, passe en revue le niveau des connaissances dans ce domaine. À lire ICI

[Rapport] Cartographie de la désinformation climatique

[Rapport] Cartographie de la désinformation climatique

Ce rapport est produit par les ONG Data For Good, QuotaClimat et Science Feedback, dans le cadre d’une coopération entre le projet Climate Safeguards et l’Observatoire des Médias sur l’Écologie. L’enquête consiste à surveiller la circulation de fausses informations sur le climat sur les chaînes de télévision françaises et les radios et les résultats sont effrayants, puisque la plupart des canaux de diffusion d’informations y sont exposés. Ainsi entre janvier et août2025, 529 cas d’affirmations trompeuses ou fausses ont été détectés entre janvier et août 2025, le nombre d’incidents ayant triplé pendant les mois d’été. A noter que l’audiovisuel public résiste beaucoup mieux que les chaînes d’infos en continu, une évidence, mais avec des chiffres à l’appui, c’est encore plus visible. Le rapport souligne l’urgence de renforcer l’intégrité de l’information environnementale afin de soutenir le débat démocratique et une action climatique efficace. A noter également, à partir de la page 42 du rapport qui en compte 120, 19 narratifs qui véhiculent de fausses informations et les réponses pour les contrer ! Un rapport essentiel dans les débats actuels, à télécharger ICI et de plus amples informations à retrouver sur le site Science Feedback ICI

L’inaction climatique des politiques tue des millions de personnes chaque année

L’inaction climatique des politiques tue des millions de personnes chaque année

Ce cri d’alarme, c’est celui lancé par les auteurs de ce rapport publiée dans la revue The Lancet qui s’appuie sur le travail de 128 experts issus de 71 institutions académiques et agences des Nations Unies, sous la coordination de l’University Collège of London. Les détails complets du rapport sont disponibles ICI, Le rapport indique que l’incapacité à freiner les effets du réchauffement climatique a entraîné une hausse de 23 % des décès liés à la chaleur depuis les années 1990, atteignant 546 000 par an. Selon les auteurs, 2,5 millions de décès par an sont imputables à la pollution atmosphérique due à la combustion continue d’énergies fossiles. Une litanie de chiffres qui devraient sonner la mobilisation générale des dirigeants de la planète alors que certains au contraire continuent à diffuser des messages de propagande climatosceptique !

Observatoire de la fiction : baromètre 2025 de l’écologie dans la fiction audiovisuelle française

Observatoire de la fiction : baromètre 2025 de l’écologie dans la fiction audiovisuelle française

L’écologie trouve-t-elle sa place dans nos séries télévisées ? Oui, on parle d’écologie dans nos séries télévisées, tout du moins le sujet commence à émerger, timidement évoqué à travers les fictions, mais ce n’est pas encore le cheval de bataille des personnages. Cette étude originale fait le point, montre les manques et les évolutions au fil des séries. Les résultats de l’enquête menée par l’Observatoire de la fiction sont disponibles ICI et pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet observatoire, il œuvre pour un secteur audiovisuel lucide sur l’impact des représentations qu’il véhicule et apte à mettre ses intentions créatives en cohérence avec les enjeux contemporains. Tout un programme !

DU COTE DE L’IA

Et si la solution consistait à rationaliser l’IA ?

Et si la solution consistait à rationaliser l’IA ?

Un défi qui paraît impossible et utopique à la lecture des chiffres gigantesques sur le développement des systèmes d’intelligence artificielle. Selon un rapport des équipes du Shift Project, la consommation des data centers en France pourrait quadrupler d’ici 2035, créant des conflits d’usage sur l’électricité, dont on commence déjà à voir les impacts un peu partout dans le monde. Et si la solution était de plafonner les usages de l’intelligence artificielle ? Une proposition présentée par Frédéric Bordage, fondateur du collectif GreenIT, dans un article du magazine d’Usbek & Rica qui vient de faire l’objet d’un article à lire avec intérêt ICI

Intégration et utilisation de l’IA en GRH publique – Déclinaison opérationnelle, accompagnement, impact

Intégration et utilisation de l’IA en GRH publique – Déclinaison opérationnelle, accompagnement, impact

La stratégie d’usage de l’intelligence artificielle (IA) en gestion des ressources humaines (GRH) dans la fonction publique d’État, validée par le Conseil d’orientation des politiques de ressources humaines (CORH) en mars 2024, comprend notamment une proposition de cadre d’usage de l’IA en GRH publique à destination des départements ministériels et autres structures administratives.

La DGAFP a travaillé avec le réseau interministériel des référents pour la prospective RH (RPRH), en lien avec le Campus du numérique de la direction interministérielle du numérique (DINUM) et la chaire Transformations des organisations et du travail de Sciences Po Paris, à l’élaboration d’une fiche pour la mise en œuvre opérationnelle de chacun des trois volets de ce cadre d’usage. Une boîte à outils à destination des DRH, à télécharger ICI

Retour d’expériences sur ces collectivités qui « tentent de domestiquer l’IA générative » !

Retour d’expériences sur ces collectivités qui « tentent de domestiquer l’IA générative » !

Vous avez sans doute déjà entendu parler des « shadow IA », ces pratiques visant à utiliser les systèmes d’IA génératives accessibles très facilement, sans l’accord des services informatiques. Dans ce contexte d’accélération des pratiques, difficile de résoudre l’équation en respectant la souveraineté numérique et en maîtrisant les usages. Alors les collectivités tâtonnent et la Banque des territoires est allée enquêter sur ces collectivités qui tentent de construire des SIA génératives qui répondent à toutes ces contraintes. Les maîtres mots sont : souveraineté, primauté de l’humain, usage responsable. Mais que se cache-t-il derrière ces mots ? Pour en savoir plus, un article intéressant à lire ICI

DES RESSOURCES A TÉLÉCHARGER SANS MODÉRATION

Services publics : le défenseur des droits alerte sur une dématérialisation « ambivalente »

Services publics : le défenseur des droits alerte sur une dématérialisation « ambivalente »

Le Défenseur des droits mène l’enquête sur l’accès aux droits à travers une série d’études « pour identifier et mesurer les atteintes aux droits dans ses domaines d’intervention ». Après une première édition en 2016, le Défenseur des droits renouvelle l’enquête en 2024 pour observer les évolutions dans 5 domaines. Les résultats de l’étude consacrée aux relations entretenues par les usagers avec les services publics viennent d’être publiés. Au total, 5 030 personnes ont été interrogées par l’institut de sondage Ipsos entre octobre 2024 et janvier 2025. Et comme on pouvait s’y attendre, car les alertes sont nombreuses du côté des professionnels territoriaux, comme l’avait déjà montré les travaux du Think Tank Le Sens du Service Public, ou encore Émilie AGNOUX avec la Fondation Jean Jaurès, les difficultés d’accès aux droits sont persistantes et concernent toute la population. Entre 2016 et 2024, le pourcentage d’usagers qui rencontrent des difficultés d’accès aux droits est passé de 39 % à 66 % ! et la multiplication des démarches de dématérialisation, parfois comme seule voie d’accès, n’est pas étrangère à cette situation.

Pour en savoir plus, un article de Maire Info à lire ICI qui revient en détail sur les résultats de cette étude, accessible en téléchargement direct ICI. Une étude à diffuser largement au sein de nos collectivités, car il n’est pas acceptable qu’un nombre aussi important d’usagers soient contraints de renoncer à un droit pour des questions d’accessibilité !

Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2025

Rapport annuel sur l’état de la fonction publique – édition 2025

Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique vise à diffuser le plus largement possible les données et analyses relatives aux ressources humaines des trois versants de la fonction publique. Il nourrit le dialogue social et contribue au débat public.

Chaque année, les vues dressent un bilan de l’évolution de l’emploi public, des flux de personnels, des rémunérations, de la formation, du temps de travail et de son organisation. Dans la version détaillée du rapport, chacune des vues est complétée par des données mettant en perspective les résultats annuels avec leurs tendances sur des périodes plus longues.

Cette année, le rapport propose également un dossier sur la santé des agents de la fonction publique. Comment évaluent-ils leur état de santé général ? Ont-ils une maladie ou un problème de santé chronique ou durable ? Sont-ils limités à cause d’un problème de santé dans les activités du quotidien ? Quel est leur niveau de bien-être psychologique ? Le rapport est disponible en téléchargement ICI, De même qu’une synthèse des chiffres clés à parcourir ICI.

Fractures françaises 2025 : d’une crise à l’autre

Fractures françaises 2025 : d’une crise à l’autre

Il est question de fractures dans la société française, avec la publication de la 13e vague de l’enquête réalisée par Ipsos/BVA pour l’Institut Montaigne, la Fondation Jean Jaurès, le Cevipof et Le Monde. L’édition 2025 surpasse les précédentes sur un certain nombre de points, déjà bien connus : défiance record à l’égard des députés et des partis politiques, pessimisme et déclinisme généralisés, refuge dans les valeurs du passé… Si ces chiffres méritent toute notre attention, ils ne doivent pas en dissimuler d’autres, plus heureux. 82 % de nos concitoyens ont confiance dans leurs TPE / PME, 68 % dans leurs maires, 81 % dans les scientifiques. Ils permettent aussi de nuancer certaines idées reçues, par exemple l’existence d’une hypothétique « guerre des générations », qui verrait s’opposer « boomers » et actifs. Si des terrains les séparent, ils partagent les mêmes préoccupations – et notamment le pouvoir d’achat – et sont tout aussi soucieux de l’avenir du climat. Tous les chiffres sont disponibles et accessible en téléchargement ICI .

Universités et transition écologique, où en est-on ?

Universités et transition écologique, où en est-on ?

Le Commissariat Général au Développement Durable vient de publier une étude inédite sur l’engagement des universités françaises dans la transition écologique. Réalisée à partir de 30 schémas directeurs DD&RS, de contrats d’objectifs et d’entretiens qualitatifs, elle dresse un panorama précis d’une transformation en cours mais encore très inégale. Pierre-Henry DODART Administrateur de l’Etat engagé dans la transition écologique propose une analyse synthétique de cette étude à lire avec intérêt ICI, tandis que la note complète qui fait 5 pages est disponible ICI

[Étude] Agro-écologie : dépasser les idées reçues – 15 controverses éclairées par la science pour avancer sur les transitions agricoles et alimentaires

[Étude] Agro-écologie : dépasser les idées reçues – 15 controverses éclairées par la science pour avancer sur les transitions agricoles et alimentaires

Afin d’accompagner les acteurs publics dans une meilleure compréhension des controverses autour de l’agroécologie, Le Lierre vient de publier un recueil de 15 contributions réalisées par des scientifiques et expert.e.s sur différentes controverses ayant été au cœur de nombreux débats ces dernières années .Ce recueil vise à clarifier les controverses entourant le développement des systèmes agroécologiques, via des contributions d’expert.e.s sur ces questions et à apporter des outils pour contribuer au débat public. Parmi les sujets abordés, la question de la souveraineté alimentaire, de la dépendance aux engrais chimiques de l’impact du modèle agricole sur la déforestation et d’autres encore à partager. Le document est accessible en téléchargement sur le site du Lierre ICI, ainsi que d’autres ressources pour compléter le sujet.

LES LIVRES DU MOIS

« Les méritantes – Comment le monde du travail trahit les femmes »

« Les méritantes – Comment le monde du travail trahit les femmes »

C’est le titre du dernier ouvrage de Lucile QUILLET, journaliste indépendante spécialisée dans les sujets de société, notamment liés aux femmes. L’objet central de cet ouvrage, montre que les études et la réalité du vécu professionnel des femmes, continuent de mettre en évidence un plafond de verre qui reste toujours infranchissable ! Ce que l’autrice propose dans son ouvrage, c’est de renverser le système et de cesser de demander aux femmes de s’adapter, les organismes de formations de manquent pas d’ingéniosité pour trouver des solutions afin de permettre aux femmes d’accéder aux postes de Direction Générale, sans jamais questionner le fonctionnement d’organisations qui laissent peu de place à l’expression des femmes.

Dans cet article publié sur Slate.fr, Lucile QUILLET revient sur ce qu’elle a pu observer quand elle est allée à la rencontre de femmes au travail, à sa propre expérience également, elle propose une réinterprétation du fameux « syndrome de l’imposteur », qu’elle résume ainsi :

Les femmes ont appris à vivre dans le doute permanent, avec cette petite voix par-dessus leur épaule qui leur murmure qu’elles sont trop cela, ou pas assez ceci, qu’elles ne devraient pas faire ou dire cela… Cette petite voix ne reste pas gentiment au seuil de leur travail. Passé le tourniquet d’entrée, les questions affluent tout aussi abondamment: méritons-nous vraiment notre place? Ne l’avons-nous pas prise à quelqu’un d’autre? Sommes-nous bien les plus aptes? Allons-nous y arriver?

A noter également, dans le registre de la persistance des stéréotypes de genre, notamment chez les jeunes hommes cette enquête menée chaque année auprès d’étudiants et d’étudiantes d’écoles de commerce sur ce sujet et qui pointe une tendance à la résurgence d’une assignation des rôles aux femmes et aux hommes en fonction de leur genre, les étudiantes intériorisant bien plus d’ailleurs ces stéréotypes. Un reportage de France Info à lire ICI

« Comment faire des métropoles un levier pour la planification écologique et solidaire ? »

« Comment faire des métropoles un levier pour la planification écologique et solidaire ? »

C’est le titre d’un ouvrage paru dans la moiteur de l’été 2025 et que nous partageons maintenant, compte tenu des enjeux de transition écologique à l’approche d’une nouveau cycle électoral au niveau du bloc local. Son autrice s’appelle Cynthia GHORRA-GOBIN, elle est géographe et Directrice de recherche au CNRS. Sa recherche est centrée sur les transformations de la ville et de l’urbain à partir de terrains différents (villes localisées en France, États-Unis). Elle propose de décentrer le regard avec la comparaison comme méthode et de contribuer au débat afin de renouveler les modalités de l’action publique territoriale dans un contexte de changement climatique. Le livre est disponible aux Éditions du Bord de l’Eau ICI et l’autrice avait rédigé une note pour la Fondation Jean Jaurès en janvier 2024 dans laquelle elle revient sur le rôle que pourrait jouer les Métropoles pourtant souvent accusées d’être « le fer de lance du néolibéralisme », dans la planification écologique et sociale, en s’appuyant sur une comparaison entre la Métropole de Lyon et celle de Minneapolis Saint-Paul aux Etats-Unis. Une note encore disponible ICI

LES REDIFFUSIONS DU MOIS

Retour en images sur le Colloque de l’Observatoire SMACL

Retour en images sur le Colloque de l’Observatoire SMACL

Le Colloque annuel de l’Observatoire SMACL, organisé sous la houlette de son Responsable, Luc BRUNET, est un événement incontournable dans le monde des collectivités territoriales et plus particulièrement des juristes ! c’est donc naturellement, que notre association professionnelle est partenaire de cette journée depuis plusieurs années déjà.

La 24ème édition du colloque s’est déroulée le 15 octobre et avait pour thématique un sujet absolument essentiel pour tout le bloc local : « Pollutions, sécheresse, inondations : les collectivités territoriales face aux multiples défis de l’eau ». Pour en parler, des élus, représentants de collectivités, notamment des syndicats en charge de ces sujets, mais aussi des experts et des avocats, le tout animé par l’excellent Bruno LEPRAT. Des débats riches, beaucoup de partages d’expériences pour un public en présentiel et distanciel de plus de 180 personnes.

Le replay est disponible sur You Tube ICI et Maire Info est revenu en détail sur le site, à lire ICI

A noter l’intervention en préambule des tables rondes d’Antoine BRISTIELLE, Directeur France de l’ONG Project Tempo et auteur pour l’Institut Terram d’une étude très intéressante sur la vision des français-es sur les questions de l’eau, intitulée : « eau sous tension : les français face aux défis hydriques de leurs territoires », accessible en téléchargement ICI. Pour vous donner envie de lire cette étude et de visionner dans son intégralité cette journée, voici un article de l’Observatoire SMACL qui revient notamment sur les interventions du Président de la SMACL Jérôme BALOGE, également Maire de Niort et d’Antoine BRISTIELLE, avec quelques chiffres marquants sur le regard de nos concitoyen-nes quand on parle de l’eau. A lire avec intérêt ICI

Colloque national de la DGAFP: Travail et santé mentale: quels défis pour la fonction publique ?

Colloque national de la DGAFP: Travail et santé mentale: quels défis pour la fonction publique ?

Le 21 octobre s’est tenu à Paris un grand colloque consacré à la santé mentale dans la fonction publique, organisé sous l’égide de la DGAFP, à travers plusieurs tables rondes réunissant des représentants des 3 versants de la fonction publique, venus partager leurs retours d’expériences et de bonnes pratiques en matière de prévention de santé mentale. Chargée de prévention et sécurité vie au travail, Oncologue, DGS d’un centre de gestion, mais aussi un jeune médecin du travail et d’autres collègues toutes et tous réunis pour présenter les défis à agir sur les questions de santé mentale dans les 3 versants de la fonction publique, à partir d’initiatives très intéressantes.

A noter l’intervention de la Directrice Générale de l’ANACT qui a insisté sur la nécessité d’ouvrir des espaces de discussion sur le travail, comme une bonne pratique de la qualité de vie et des conditions de travail et comme un moyen de fidéliser les agents publics et de lutter contre l’absentéisme. Acteurs Publics est revenu sur cette intervention dans un article à lire ICI, ainsi que La Gazette des Communes ICI, avec un article sur les principaux apports de cette journée que vous pouvez revoir en intégralité sur la chaîne You Tube de la DGAFP ICI

Une coalition climat est-elle possible ?

Une coalition climat est-elle possible ?

C’est la question posée par cette table ronde organisée par le Grand Continent, à l’occasion de la parution du dernier ouvrage de Pierre CHARBONNIER « La coalition climat. Travail, planète et politique au XXIème siècle » aux Éditions du Seuil et dont le média s’était fait l’écho dans un article à lire ICI.

Étaient réunis autour du philosophe, le paléonclimatologue Jean JOUZEL, la Directrice de l’ONG Bloom, Claire NOUVIAN, le Chef du Groupe des socialistes à l’Assemblée Nationale, Boris VALLAUD, Romain LUCAZEAU et Marguerite IMBERT, co-auteur(e) de science fiction et dessinateurs de « Hautes Tensions, 9 scénarios pour penser nos futurs énergétiques ».

Un peu plus d’une heure de débats très intéressants, entre des personnalités aux parcours différents, mais dont les approches sont finalement assez complémentaires, pour mieux appréhender le passage de la « coalition du fossile » à celle du climat.

Et pour en savoir plus sur l’ouvrage de Pierre CHARBONNIER, philosophe, chargé de recherche au CNRS (Centre d’études européennes de Sciences Po), auteur de plusieurs essais remarqués sur la question écologique, parmi lesquels Abondance et liberté (La Découverte, 2020), Culture écologique (Les Presses de Sciences Po, 2022) et Vers l’écologie de guerre (La Découverte, 2024), le revue Futuribles en propose une synthèse à lire ICI

Extrait: « En dépit du consensus scientifique sur l’urgence à agir, de l’activisme associatif et de la mobilisation internationale, les politiques climatiques tardent dangereusement à se mettre en place. La société paraît même plus divisée que jamais et la cause du climat ne rassemble pas. Dans cet essai, le philosophe Pierre Charbonnier explore les conditions dans lesquelles pourrait se former une coalition majoritaire pour le climat. Plutôt que d’en rester à des débats généraux sur les principes, l’auteur propose de partir des acteurs concrets, de leurs intérêts et de leurs contradictions pour surmonter les blocages économiques et sociaux auxquels nous faisons face. Cette réflexion de théorie et de sociologie politique propose ainsi un cadre renouvelé d’intelligibilité et un guide d’action pratique pour nous aider à traverser la mutation historique dans laquelle nous sommes engagés. Elle est suivie de quatre textes de « Rebonds et explorations » qui en discutent les implications pour l’action publique, la justice sociale et le militantisme écologique.

LE PODCAST DU MOIS

Fonction Publique, mon amour: le tabou de l’incompétence, ce que la fonction publique n’ose pas se dire avec Isabelle BARTH

Fonction Publique, mon amour: le tabou de l’incompétence, ce que la fonction publique n’ose pas se dire avec Isabelle BARTH

Vous vous souvenez sans doute de l’ouvrage publié en 2024 par Isabelle BARTH, Professeure des Universités en Management : « La Kakistocratie ou le pouvoir des pires, voyage au cœur de l’incompétence ». Un ouvrage qui a donné lieu à de nombreux articles dans la presse spécialisée territoriale, une preuve que malgré l’inconfort que ce terme peut provoquer chez certains dirigeants, comprendre les mécanismes qui conduisent à faire de l’incompétence, un modèle d’organisation, cela reste un sujet qui questionne, y compris dans la sphère publique !

Voici une nouvelle illustration avec ce podcast très intéressant animé par Linda COMITO consacré à la fonction publique, dans lequel elle donne la parole à des personnalités d’horizons très différents qui viennent poser leur regard sur la fonction publique.

Lien vers le site Fonction Publique Mon Amour

Dans cet épisode, Linda COMITO est allée à la rencontre d’Isabelle BARTH pour l’interroger sur la transposition de ses recherches dans la sphère publique, elle évoque des sujets que nous connaissons bien, notamment la question des corps de métiers, qui peut renvoyer à la vision clanique décrite dans l’ouvrage, la place des concours dans la construction d’un socle de connaissances mais pas nécessairement de compétences des agents publics, celle de l’expertise versus les compétences relationnelles.

Une vingtaine de minutes d’échanges et d’éclairages pour mieux comprendre le fonctionnement de nos organisations publiques, tout cela est dit avec beaucoup de bienveillance, d’humilité et sans aucune valeur morale, car comme le dit très bien Isabelle BARTH dans son ouvrage, l’incompétence guette chacune et chacun d’entre nous. Lien vers le podcast ICI

DESTINATION: ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2026

Plaidoyer de l’ANDEV : « Municipales 2026 – l’éducation, une ambition locale à hauteur d’enfant »

Plaidoyer de l’ANDEV : « Municipales 2026 – l’éducation, une ambition locale à hauteur d’enfant »

« Ouvrir une école, c’est fermer une prison », cette phrase attribuée à Victor Hugo a traversé les siècles et trouvent toujours autant d’échos dans notre société aujourd’hui en 2025, alors que s’amorce une diminution des effectifs scolaires. Pour autant la question de l’éducation reste au cœur des politiques publiques des communes et c’est pour rappeler cela à quelques mois des élections municipales, que l’ANDEV (Association Nationales des Directeurs et Cadres de l’Éducation des Villes et des collectivités territoriales) publie un plaidoyer de 22 pages ! Objectif : rappeler les priorités des politiques locales d’éducation, elles sont au nombre de 7, dont vous pouvez prendre connaissance en téléchargeant directement le document ICI ou en prenant connaissance de la synthèse rédigée par Maire Info ICI

Fractures françaises : l’image des partis en question

Fractures françaises : l’image des partis en question

A l’occasion de la publication de la treizième vague de l’enquête Fractures Françaises, qui sera évoquée un peu plus loin dans la revue de presse, chercheurs du CEVIPOF livrent les premières notes de recherche d’une collection entièrement consacrée à cette étude annuelle emblématique, menée par le CEVIPOF en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, l’Institut Montaigne et Le Monde, et réalisée par IPSOS/BVA. Cette note de recherche est proposée par Frédérik CASSOR, Assistant ingénieur statisticien CNRS au CEVIPOF. Elle met en lumière l’évolution des images partisanes à travers cinq années d’enquêtes (2020-2024). Basée sur les vagues successives de l’enquête (8 à 12), l’étude montre que l’image des partis reste un facteur clé de la décision électorale, structurée autour de trois dimensions : la crédibilité, la proximité avec les citoyens et le potentiel démocratique. Une note, qui alimentera peut-être les débats des prochaines élections municipales, disponible en téléchargement ICI

POUR S’OXYGÉNER LES NEURONES !

Un podcast à découvrir : « Parole climatique »

Un podcast à découvrir : « Parole climatique »

« Parole climatique », c’est la collection de podcasts proposée par le Haut conseil pour le climat. Dans chaque épisode, une thématique du rapport du Haut conseil pour le climat (HCC) 2025 est mise en lumière : les politiques françaises d’atténuation, les politiques françaises d’adaptation, la transition juste et le financement de l’action climatique.

Pour aborder et approfondir ces sujets spécifiques et techniques, Ludovic accueillera 2 spécialistes : un membre du HCC et un analyste au sein du HCC. Une série pédagogique créée pour démystifier les sujets liés au climat et encourager le passage à l’action.

A découvrir ce mois-ci 4 épisodes, qui portent sur le financement de la transition écologique, l’adaptation à une France à + 4 degrés, ou encore le positionnement de notre pays sur la route de la neutralité carbone. Une série de podcasts à écouter sur les plateforme ICI

Hors Service, un documentaire sur les démissionnaires de la fonction publique !

Hors Service, un documentaire sur les démissionnaires de la fonction publique !

A noter enfin, dans cette séance des événements à voir, la sortie en salle très, très confidentielle le 08 octobre (le film est projeté dans une trentaine de salles dans toute la France!) d’un documentaire « Hors Service » . Six démissionnaires de la fonction publique sont réunis dans un hôpital abandonné. En investissant les lieux, les ancien·ne·s juge, policier, anesthésiste-réanimatrice, enseignante et facteur échangent sur la souffrance au travail et le conflit éthique qu’ils ont vécu suite au démantèlement du service public. La bande annonce, ainsi que toutes les informations sur ce documentaire sont disponibles ICI, en espérant qu’une plateforme pourra en élargir la diffusion au plus grand nombre.

Et pour terminer cette revue de presse qui je l’espère vous donnera envie de continuer à la lire au fil des prochains mois, cette interview croisée de deux praticiennes du service public, l’une Margot SMIRDEC est Médecin anesthésiste-réanimatrice de formation, elle fait partie des 6 démissionnaires de la Fonction Publique du documentaire de Jean Boiron Lajous, l’autre Émilie AGNOUX haute fonctionnaire, est une compagne de route des dirigeants territoriaux, autrice de « Puissance Publique, contre les démolisseurs d’État » et experte auprès de la Fondation Jean Jaurès. Leur regard sur nos service publics, indispensables à la cohésion sociale, écologique et des territoires et pourtant malmenés depuis bien trop d’années, est exemplaire de notre belle fonction publique, notre fierté et notre bien commun. A écouter ICI

Et pour terminer cette revue de presse qui je l’espère vous donnera envie de continuer à la lire au fil des prochains mois, cette interview croisée de deux praticiennes du service public, l’une Margot SMIRDEC est Médecin anesthésiste-réanimatrice de formation, elle fait partie des 6 démissionnaires de la Fonction Publique du documentaire de Jean Boiron Lajous, l’autre Émilie AGNOUX haute fonctionnaire, est une compagne de route des dirigeants territoriaux, autrice de « Puissance Publique, contre les démolisseurs d’État » et experte auprès de la Fondation Jean Jaurès. Leur regard sur nos service publics, indispensables à la cohésion sociale, écologique et des territoires et pourtant malmenés depuis bien trop d’années, est exemplaire de notre belle fonction publique, notre fierté et notre bien commun. A écouter ICI

![[NOTES DE LECTURE] « DÉCIDER ET AGIR, L’ACTION PUBLIQUE FACE A L’URGENCE ÉCOLOGIQUE » ( COLLECTIF DU LIERRE – LES ÉDITIONS DE L’ATELIER)](https://adtinet.fr/wp-content/uploads/2025/06/decider-et-agir-l-action-publique-face-a-l-urgence-ecologique-500x383.jpg)