A la UNE: La crise climatique et environnementale, c’est ici et maintenant !

La France vient de connaître son 2ème mois de juin le plus chaud depuis 1900 !

La France vient de connaître son 2ème mois de juin le plus chaud depuis 1900 !

C’est une triste Une, à laquelle il faudra sans doute s’habituer dans les années à venir….

Il est probable sur le réchauffement climatique moyen dépasse 1,5 degrés avant 2030 !

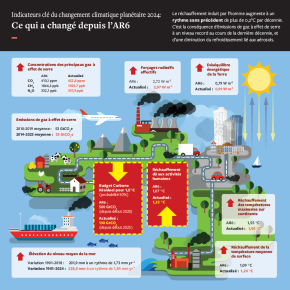

Pour la troisième année consécutive, un consortium international de soixante chercheurs, impliquant principalement en France des scientifiques de Météo-France, du CEA, du CNRS et de Mercator Ocean International, a actualisé les indicateurs géophysiques clés du changement climatique planétaire. Leurs résultats, publiés dans la revue scientifique Earth System Science Data, indiquent que le budget carbone restant pour limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5 °C sera épuisé d’ici 3 ans, au rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre.

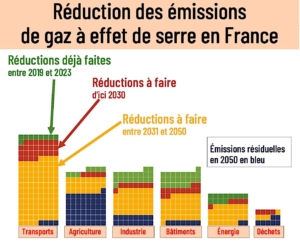

La publication de cette étude a donné lieu à la parution d’articles dans les médias, dans un contexte de reculs sur les textes en faveur de la protection de l’environnement et alors même que notre pays a traversé un épisode caniculaire exceptionnel pour un mois de juin ! Le document est disponible ICI. Il comporte des infographies qui traduisent bien l’urgence à ne surtout pas revenir sur les mesures susceptibles de limiter drastiquement les émissions de GES !

Dossier – canicule : causes et conséquences

Dossier – canicule : causes et conséquences

Le spectre des chaleurs extrêmes et de longue durée revient désormais à chaque été, voire dès le printemps. Voici un dossier pour mieux comprendre ces épisodes, leurs effets et le rôle du changement climatique dans l’implacable montée du thermomètre. A lire sur le site du Journal du CNRS, ICI

Le Haut Conseil pour le climat appelle à un « sursaut collectif » sur la décarbonation

Le Haut Conseil pour le climat appelle à un « sursaut collectif » sur la décarbonation

Hasard des calendriers, c’est en pleine canicule, avec ses images de souffrances et un thermomètre qui s’affole, que paraît le rapport annuel 2025 du Haut Conseil pour le climat, intitulé: « Relancer l’action climatique face à l’aggravation des impacts et à l’affaiblissement du pilotage ». C’est sans doute cette actualité terrible qui a conduit à une certaine médiatisation de ce rapport, dont on peut retrouver des synthèses, notamment dans cet article de la Gazette des Communes, ou celui-ci paru sur le site de Médiapart. Ce rapport ne se contente pas de rappeler que les objectifs de décarbonation de la France fléchissent en 2024, il est assorti de recommandations que vous pouvez retrouver en le parcourant. Il est accompagné de nombreux chiffres, à lire ICI

Quand un climatologue et un Maire échangent sur les impacts du réchauffement climatique

Quand un climatologue et un Maire échangent sur les impacts du réchauffement climatique

Lors d’une émission de France Info, Christophe CASSOU climatologue et auteur du GIEC a débattu avec Jean-François VIGIER, Maire de Burres-sur-Yvette et Vice-Président de l’AMF, des actions à mener pour éviter que la barre des +2 degrés de réchauffement climatique à horizon de 2050. Le scientifique en appelle au courage politique, tandis que l’élu local, sensible aux enjeux climatiques pointe le mur d’investissement à réaliser dans un contexte de tensions sur les budgets des collectivités territoriales. Mais comme le rappelle Christophe CASSOU dans cet échange, « ce qu’on est en train de vivre aujourd’hui, c’est les trajectoires qu’on avait imaginé il y a 20 ans . La communauté des climatologue n’est pas du tout surprise par la vague de chaleur actuelle. Elle est effrayée ». Les mots sont forts, espérons qu’ils seront entendus ! Un échange passionnant à réécouter ICI

[Note d’analyse] « Sans transformations radicales des usages, la France connaîtra de graves tensions sur la ressource en eau en 2050 »

[Note d’analyse] « Sans transformations radicales des usages, la France connaîtra de graves tensions sur la ressource en eau en 2050 »

Cette affirmation « radicale », véritable cri d’alarme, n’est pas celle d’un parti écologiste ou d’une association environnementale, c’est celle du Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan qui rappelle dans une note de 15 pages qui vient de paraître que : « du fait du changement climatique, les écosystèmes pourraient subir à l’horizon 2050 des situations de stress chronique plusieurs années consécutives sur toute la France hexagonale, en particulier dans le sud-ouest et le sud-est. Les prélèvements humains viendront accroître cette pression sur les milieux ; un effort de sobriété s’impose ». S’agissant des usages humains, sans inflexion des tendances actuelles, 88 % du territoire hexagonal pourraient être en situation de tension modérée ou sévère en été en matière de prélèvements. Des restrictions d’usage de l’eau pour les activités agricoles, industrielles ou pour les particuliers seraient alors probables sur la quasi-totalité du territoire, comme en 2022. Enfin, la situation hydrique devrait être amenée à se dégrader entre les horizons 2020 et 2050, non seulement en été, mais aussi en hiver, dans la très grande majorité de la France hexagonale. Un document à télécharger ICI et encore une fois, on ne pourra pas dire qu’on ne savait pas !

Enquête sur les français et leur Maire

Enquête sur les français et leur Maire

Pour terminer sur cette Une entièrement consacrée aux questions écologiques, compte tenu d’une actualité qui aura mis à rude épreuve notre pays durant le mois de juin, retour vers les enjeux politiques qui vont animer la France dans les prochains mois, avec la préparation des élections municipales du mois de mars 2026.

C’est l’objet de cette enquête IPSOS pour l’AMF et Sciences Po, réalisée du 16 au 23 juin, auprès d’un échantillonnage de la population de 6 000 personnes inscrites sur les listes électorales, interrogées sur leur rapport avec le Premier magistrat de leur commune de résidence. Les enseignements de cette enquête sont nombreux et sans surprise, le maire reste l’élu dans lequel les citoyens ont le plus confiance 69%., loin devant les députés (42%) ou le Président de la République (23%). 58% des sondés souhaitent que leur maire soit réélu en mars prochain. Les résultats complets de l’enquête sont disponibles ICI

Du côté de la fonction publique !

La grande enquête sur l’emploi public local: 9 français sur 10 prêts à travailler pour une collectivité territoriale!

Voilà une information fort intéressante et qui pourrait bien passer trop inaperçu dans la chaleur d’un été déjà caniculaire ! Merci donc à la Gazette des Communes et à la Banque des Territoires, d’avoir relayé cette grande enquête en ligne menée entre avril et juillet auprès de 15 000 citoyen-nes par la plateforme MonAvisCitoyen.fr, le site d’emploi Jobpublic.fr et le cabinet de recrutement Fursac Anselin, en partenariat avec l’association Villes de France. Si l’on y regarde de plus près, il existe des nuances, entre les départements, ceux qui disposent de peu d’emplois dépassant les 95% d’opinion favorable, mais aussi entre les communes. Les résultats complets de l’enquête sont disponibles ICI et résumés, dans cet article de la Banque des Territoires, à lire ICI et dans cet article de la Gazette des Communes, accessible uniquement aux abonnés, à lire ICI.

Le podcast du mois : Fonction publique : des statistiques pour quelles politiques ?

Le podcast du mois : Fonction publique : des statistiques pour quelles politiques ?

Notre pays est habitué (ou pas !) aux déclarations tonitruantes sur le nombre de fonctionnaires, souvent jugé comme trop élevé, cf les dernières déclarations de la Ministre du Budget visant à limiter l’augmentation de la masse salariale à 1.5%, censé représenter le niveau du VGT, alors que personne ne sait précisément à quel niveau il se situe !

Il est donc toujours instructif de disposer de d’informations fiables sur la fabrique des statistiques, pour qui ? et comment ? afin de mieux comprendre les débats sur la place des fonctionnaires dans notre pays. Pour répondre à cette question, un spécialiste Émilien RUIZ, historien Assistant Professor au Centre d’Histoire de Sciences Po, nous donne quelques clés de lecture intéressantes, dans ce podcast à écouter avec attention ICI

Baromètre CASDEN : moral des fonctionnaires en hausse mais un pessimisme persistant sur l’avenir

Baromètre CASDEN : moral des fonctionnaires en hausse mais un pessimisme persistant sur l’avenir

En dépit d’un meilleur moral, porté par la fierté d’exercer une mission utile, les fonctionnaires demeurent largement pessimistes (65 %) quant à leur avenir, souligne le nouveau baromètre de la CASDEN Banque Populaire, réalisé par l’Institut BVA à l’occasion du 23 juin, journée mondiale pour la fonction publique. Ils continuent de souffrir de mauvaises conditions de travail : rémunération insatisfaisante, manque de moyens, matériel inadapté… De plus, l’impact de la réforme des retraites, toujours perçu négativement, dégrade l’attractivité du secteur pour 53 % des agents. Les résultats complets de ce baromètre sont disponibles ICI.

« Fiers et pessimistes, le moral des fonctionnaires à la loupe ! ». Renaud MIMIN, directeur des partenariats institutionnels à la Casden, et Sigrid BERGER, fondatrice de profilspublics.fr, analysent ces résultats contrastés sur Acteurs publics TV. Renaud MIMIN rappelle les tensions sur les salaires, les conditions de travail et encore et toujours le manque de reconnaissance des employeurs publics notamment.

Merci à la CASDEN pour ce coup de projecteur à l’occasion de la journée internationale de la fonction publique le 23 juin !

Portrait d’acteurs : Emmanuel FAIVRE, DGS du Département du Doubs

Portrait d’acteurs : Emmanuel FAIVRE, DGS du Département du Doubs

A l’occasion de son dernier Portraits d’acteurs, Hugues PERINEL a donné la parole à Emmanuel FAIVRE, DGS du Département du Doubs, qui revient sur ses fonctions, son parcours professionnel, le plaisir quotidien qu’il a à exercer ce métier de dirigeant territorial, de ses rêves aussi ! Une interview inspirante à (re)lire ICI

Podcast Fonction Publique Mon Amour : métiers en tension, concours en berne : les défis RH de la Territoriale

Podcast Fonction Publique Mon Amour : métiers en tension, concours en berne : les défis RH de la Territoriale

Concours désertés, métiers introuvables, offres sans réponse : la fonction publique territoriale est-elle face à une crise de l’emploi ? Dans cet épisode, Cindy Laborie, décrypte les enseignements de la 13e édition du Panorama de l’emploi territorial du FNCDG. Ce baromètre national, construit à partir des données des centres de gestion, permet de prendre la mesure des tensions RH, mais aussi d’identifier des marges de manœuvre. Un échange éclairant pour mieux comprendre les dynamiques de recrutement, les attentes des agents… et les défis à venir pour les collectivités. C’est à (ré)écouter ICI.

Un nouveau « Baromètre des services publics » pointe un haut niveau de satisfaction des usagers-ères des services publics !

Un nouveau « Baromètre des services publics » pointe un haut niveau de satisfaction des usagers-ères des services publics !

Une enquête commandée par la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) a analysé l’opinion de la population sur les services publics. Présenté le 2 juin 2025, le baromètre montre que 69% des usagers sont satisfaits. Parmi les services les mieux notés figurent l’école, les hôpitaux publics, la gendarmerie et France Titres.

69% des usagers des services publics sont satisfaits de leurs échanges avec les services publics. Seuls 11% se déclarent insatisfaits de leurs services publics. C’est le principal enseignement du premier « Baromètre des services publics » résultant de l’enquête effectuée pour la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Cette étude qui porte sur 19 services publics a été réalisée auprès d’un échantillon de 25 000 usagers, dont 500 en situation d’illectronisme. Le document de synthèse est disponible ICI et Maire Info a également consacré un article à ce baromètre à lire ICI

Du côté de l’#IA….

[Note] Le service public à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle

[Note] Le service public à l’épreuve de l’Intelligence Artificielle

« Si l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) n’est pas nouvelle, la percée fulgurante de l’IA générative dans nos vies quotidiennes a porté un nouvel éclairage sur la mobilisation de ces outils dans le pilotage, la conception et la mise en œuvre de l’action publique. Pleine de promesses, mais aussi d’interrogations voire de risques, l’IA est un sujet qui mérite d’être débattu à l’intérieur et à l’extérieur de nos organisations publiques. C’est à ce débat public que souhaite contribuer ce rapport, en analysant ses enjeux et ses effets, dans une approche pluridisciplinaire qui croise les regards de plusieurs spécialistes. Car il est désormais urgent de clarifier notre projet politique par rapport à l’IA, afin que celle-ci soit au service de l’humain, et non l’inverse ».

C’est ainsi que le site de la Fondation Jean Jaurès présente cette contribution exceptionnelle, coordonnée par 2 experts de la Fondation, co-fondateurs de Sens du Service Public, Émilie AGNOUX et Johan THEURET, sur un sujet qui suscite autant d’intérêt que d’inquiétudes dans les organisations publiques. Au total, ce sont une quinzaine de contributeurs et contributrices et autant de recommandations, sur les sujets de formation des agents, de relations avec les usagers et de la qualité des services publics à l’ère de la dématérialisation, mais aussi sur les questions éthiques autour d’une souveraineté à l’échelle européenne. Un document essentiel à découvrir ICI

Et pour aller plus loin, voici un article publié sur le site de l’Agence de Communication Deep Dive, qui propose une synthèse très pertinente des recommandations de ce rapport, avec cette phrase de conclusion qui résume bien les enjeux de l’IA appliqué aux services publics; « garder la boussole et ouvrir le débat« . Un article à lire ICI.

Nantes Métropole se dote d’une « Boussole de l’IA, un outil pour réguler l’intelligence artificielle »

Nantes Métropole se dote d’une « Boussole de l’IA, un outil pour réguler l’intelligence artificielle »

La Métropole de Nantes est déjà très engagée sur les questions d’intelligence artificielle, dans une démarche concertée avec les habitants, dans la continuité d’une recherche d’exemplarité en matière de numérique responsable et de la donnée.

C’est donc dans le prolongement de ces actions que la Métropole s’est dotée de cet outil, un cadre de confiance pour réguler les usages de l’IA, notamment en interne. Le document est très synthétique, il fait moins de 30 pages et il peut inspirer d’autres collectivités en recherche de retours d’expériences sur la formalisation de leurs engagements sur l’IA. Un document à télécharger ICI et à partager largement au sein de nos collectifs de travail.

Guide Pratique :implémentation de l’intelligence Artificielle et des IA Métiers dans les Collectivités Territoriales

Face aux enjeux de transformation des métiers, mais aussi des questions éthique et de sécurité, comment préparer au mieux les collectivités territoriales et les accompagner à construire une feuille de route sur leur stratégie IA ? C’est l’objectif de ce guide très pédagogique élaboré par le Centre de Gestion de Haute Savoie et facilement réappropriable par des collectivités qui cherchent à communiquer efficacement auprès de leurs équipes en interne, en répondant à quelques questions pour démystifier l’intelligence artificielle, sans pour autant minimiser les risques de ces outils. Un document à télécharger ICI

Étude IPSOS : IA au travail : six actifs sur 10 se sentent livrés à eux-mêmes

Étude IPSOS : IA au travail : six actifs sur 10 se sentent livrés à eux-mêmes

Les actifs français n’adoptent pas une posture de rejet face à l’IA, mais un écart se creuse entre deux profils d’utilisateurs. D’un côté, les « early adopters » (on compte environ 11 % d’utilisateurs réguliers et 30 % d’utilisateurs ponctuels parmi les actifs français) perçoivent des bénéfices concrets et s’emparent activement de ces outils. 62 % des 18-34 ans et 94 % des utilisateurs réguliers estiment ainsi que l’IA améliore leur efficacité au quotidien. Ces profils font partie des 26 % à se dire totalement à l’aise avec l’IA. Telles sont les conclusions de cette étude menée pour l’entreprise Jedha. Cette enquête a pour but de comprendre comment les actifs utilisent, se forment et perçoivent l’IA, deux ans et demi après le lancement de ChatGPT et le début de la course à l’IA générative. Parmi les autres enseignements : 28 % des actifs déclarent se sentir dépassés par les transformations liées à l’IA, l’urgence de la formation se fait donc sentir : 60% souhaitent se former à l’IA et la bonne nouvelle c’est que Les actifs français expriment une réelle envie de se former. La majorité des actifs (81%) sont en effet convaincus qu’il est possible d’apprendre à mieux utiliser l’IA ! Les résultats détaillées de l’enquête sont disponibles ICI

IA, rapports de pouvoir et management : comment les cartes sont-elles redistribuées en entreprise ?

IA, rapports de pouvoir et management : comment les cartes sont-elles redistribuées en entreprise ?

« L’IA élargit théoriquement l’accès à l’information, mais dans les faits, elle concentre le pouvoir entre les mains de ceux capables de la transformer en action, souvent les experts data et leurs sponsors stratégiques. » C’est la conviction partagée par Romain ZERBIB enseignant chercheur à l’ICD Business School, chercheur associé à la Chaire ESSEC de l’Innovation Managériale et de l’Excellence Opérationnelle, dans cette interview passionnante à lire ICI.

Les IA, nos nouvelles confidentes, quels risques pour la santé mentale

Les IA, nos nouvelles confidentes, quels risques pour la santé mentale

Antoine PELISSOLO est Professeur de psychiatrie à l’INSERM et à l’Université Paris Créteil Val de Marne, il revient dans cet articl de The Conversation sur un phénomène que nous avons toutes et tous constaté, celui d’une invasion massive des intelligence conversationnelles dans le travail, mais aussi dans toutes les sphères de la vie et notamment aussi auprès des jeunes, ce qui ne serait pas sans risques sur leu santé mentale. Comme l’auteur le rappelle: « certaines IA conversationnelles se présentent d’ores et déjà comme des chatbots thérapeutiques, sans que l’on sache vraiment comment elles ont été construites : quels modèles de psychothérapie utilisent-elles ? Comment sont-elles surveillées ? et évaluées ? Si elles devaient s’avérer posséder des failles dans leur conception, leur emploi pourrait constituer un risque majeur pour des personnes fragiles non averties des limites et des dérives possibles de tels systèmes ». Un article à lire avec attention ICI

Quelques ressources à partager pour un été studieux et pour bien préparer la rentrée !

Le rapport annuel de l’Observatoire SMACL est en ligne !

Le rapport annuel de l’Observatoire SMACL est en ligne !

Vous l’attendiez toutes et tous, le voici le voilà, le précieux rapport annuel de l’Observatoire SMACL, le seul document publié depuis 30 ans, à analyser en détail le risque pénal des acteurs publics locaux, agents et élus, à partir des décisions rendues par les tribunaux de notre pays. Un outil de prévention et d’aide à la décision des collectivités et des élus pour anticiper le risque pénal, s’en prémunir et s’organiser en interne pour remédier aux situations de risques. Un document d’autant plus nécessaire dans le contexte de mise en œuvre du nouveau Régime de Responsabilité des Gestionnaires Publics. Cette édition 2024-2025 affine les projections pour la mandature 2020-2026, laissant entrevoir des niveaux de mise en cause encore jamais atteints. La synthèse assortie de tous les chiffres est disponible ICI et pour l’intégralité du rapport, à lire absolument, rendez-vous ICI. Comme le dit Luc BRUNET, Directeur de l’Observatoire SMACL: « Ni stigmatisation, ni banalisation : comprendre pour mieux prévenir. ». Et pour vous donner envie de vous plonger dans le document, voici une vidéo d’une vingtaine de minutes disponible sur le blog de Maître LANDOT ICI et dans laquelle Luc BRUNET revient sur les principaux enseignements du rapport.

Le rapport d’activité 2024 du CNFPT est en ligne !

Le rapport d’activité 2024 du CNFPT est en ligne !

C’est le 03 juillet que le CNFPT a mis en ligne son dernier rapport d’activité 2024. Il dresse le bilan d’une année marquée par une forte mobilisation au service des agents et des collectivités, dans un contexte de transitions majeures pour les territoires. Un document disponible sur le site du CNFPT ICI, avec une synthèse particulièrement bien faite, illustrée par plusieurs infographies réalisées à partir des données chiffrées du rapport, qui offre une vision particulièrement dynamique du document. Une synthèse à télécharger ICI pour en savoir plus sur la feuille de route du CNFPT.

Écouter la science, agir pour l’océan : 10 recommandations scientifiques pour l’océan

Écouter la science, agir pour l’océan : 10 recommandations scientifiques pour l’océan

Dans le prolongement de la Conférence Internationale sur les Océans qui s’est tenu à NICE début juin, les scientifiques lancent un appel fort aux États : agir, et agir vite, en s’appuyant sur la science.

Leurs 10 recommandations, issues de plus d’un an de travaux menés par un comité scientifique international, seront officiellement remises aux chefs d’État et de gouvernement le 8 juin. Chacune d’elles est transposable en politique publique et constitue une réponse directe à l’urgence climatique et écologique. Certaines font aussi écho au potentiel de l’Océan à apporter des solutions. Le temps des discours et de l’indécision est révolu : la communauté scientifique appelle à écouter la science et à agir de manière éclairée et décisive. Une feuille de route concrète à lire ICI

Métropoles et grandes villes en 2045. 4 concepts pour réinventer la ville (Fondation Jean Jaurès)

Métropoles et grandes villes en 2045. 4 concepts pour réinventer la ville (Fondation Jean Jaurès)

« Dans un monde saturé d’informations, où tout devient urgent, il est de plus en en plus difficile de penser le long terme. Pour nous aider à prendre de la hauteur, la prospective permet d’observer les grandes dynamiques en cours, parfois invisibles dans l’instant, mais qui peuvent s’avérer structurantes. C’est à quoi nous invite cette étude, en proposant plusieurs futurs possibles pour les métropoles en 2045 plutôt qu’une vision unique ou prophétique. Qu’adviendra-t-il, mais, surtout, que pouvons-nous encore infléchir ? Dylan Buffinton, prospectiviste, explore quatre concepts, interconnectés, pour penser les villes de demain et avoir prise sur leur avenir »

C’est l’introduction de cette nouvelle contribution de la Fondation Jean Jaurès, qui explore 4 concepts structurants pour penser les Métropoles de demain : résiliente, souple, réconciliée, constellation. Les concepts sont présentés séparément, mais ils sont bien entendu interconnectés. Que l’on travaille dans des structure de cette strate ou pas, ces concepts sont intéressants à toutes les échelles, ils permettent de mettre de proposer de nouvelles approches en terme de construction des politiques publiques à l’échelle des territoires. Un document à télécharger ICI

Rapport de la Défenseure des Droits : les inégalités territoriales pénalisent les jeunes dans leurs choix d’orientation

Rapport de la Défenseure des Droits : les inégalités territoriales pénalisent les jeunes dans leurs choix d’orientation

Alors que les derniers résultats de Parcoursup ont encore une fois montré les limites d’un outil guidé par l’utilisation des algorithmes et dont on peine à comprendre le fonctionnement, alors qu’il conditionne les choix d’orientation de milliers de jeunes chaque année, La Défenseure des Droits a publié au début du mois de juin un nouveau rapport consacré à l’orientation scolaire, dans lequel elle dénonce un système « morcelé et inégalitaire » qui pénalise des millions de jeunes, notamment dans les territoires isolés.

Maire Info a consacré un article à ce rapport essentiel pour mieux comprendre les fractures territoriales et les inégalités qui s’opèrent dès le collage défavorisant les jeunes des territoires isolés, à lire ICI. Le rapport est téléchargeable ICI

Rapport sur les inégalités 2025

Rapport sur les inégalités 2025

Alors que l’INSEE vient de publier ses derniers chiffres sur la pauvreté en France en 2023, pointant une forte augmentation du taux de pauvreté qui atteint désormais 15,4 % de la population, l’Observatoire des Inégalités quelques semaines plus tôt avait mis en ligne son dernier rapport publié tous les 2 ans dressant un panorama complet des disparités qui fragmentent notre société et alimentent la défiance. Une synthèse vidéo du rapport est disponible sur le site ICI

Avis du CESE : Il est urgent de rebâtir un service public de l’enseignement supérieur

Avis du CESE : Il est urgent de rebâtir un service public de l’enseignement supérieur

Tout est dit dans une vidéo d’une toute petite minutes qui suffit à rappeler les enjeux démocratiques d’un service public de l’enseignement supérieur dotés des moyens qui lui permettront de relever les défis de la société de demain. C’est le sens de cet avis rendu par le CESE, il y a quelques jours, dont le rapporteur est Kenza Occansey, Vice-président chargé de la participation citoyenne du CESE. Kenza Occansey a été secrétaire général de la FAGE, qu’il représente au CESE. Il préside depuis juin 2025 le Comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur les temps de l’enfant. Il a exercé les professions de consultant ainsi que de directeur de cabinet d’un président d’université. Un avis à consulter ICI

Décentralisation et métropolisation en France. Chronique d’un découplage dans la gouvernance multi- niveaux.

Décentralisation et métropolisation en France. Chronique d’un découplage dans la gouvernance multi- niveaux.

C’est le titre certes un peu technique, d’un article en accès libre publié dans la Revue Action Publique Recherche et pratiques qui intéressera particulièrement celles et ceux qui s’intéressent aux recherches récentes sur la décentralisation et s’interrogent notamment sur son affaiblissement, alors que par ailleurs d’autres logiques territoriales se développent, avec notamment l’ancrage du phénomène métropolitain, porteur d’un sentiment de délaissement voir de ressentiment perceptible dès que l’on s’éloigne de ces pôles d’attraction. Un article instructif d’une quinzaine de pages à lire ICI

Retour sur des expériences inspirantes

« Et si renoncer, devenait un geste d’avenir » et l’horizon d’une transformation écologique désirable pour toutes et tous ?

« Et si renoncer, devenait un geste d’avenir » et l’horizon d’une transformation écologique désirable pour toutes et tous ?

Ce sont les mots d’Alexandre MONNIN, Directeur de la recherche d’Origens Médialab, auteur de plusieurs ouvrages et à l’origine du concept de Redirection écologique expérimenté à la Ville de Grenoble depuis plusieurs années.

Il est l’auteur d’un article publié sur l’excellent blog de la Banque des Territoires, dans lequel il revient sur les enjeux stratégiques pour les collectivités territoriales notamment des politiques de renoncement, non pas comme un retour en arrière, mais plutôt comme une opportunité en s’appuyant pour cela sur des cas concrets expérimentés dans plusieurs collectivités territoriales, ceux présentés dans l’article concernent la Presqu’île de Caen et la Ville de Grenoble qui a fait au fil des années de la Redirection écologique, une marque de fabrique, qui commence à se décliner et à essaimer sur d’autres territoires.

Un article à lire absolument pour se redonner un nouveau souffle dans la construction des politiques publiques, dans le contexte de transition écologique et d’adaptation aux limites planétaires, et pourquoi pas inspirer les feuilles de route de la prochaine mandature municipale ! C’est à lire ICI.

Et pour approfondir un cas concret d’usage de la Redirection écologique, cap sur la Ville de Grenoble qui vient de publier un rapport sur l’avenir des piscines face à l’urgence écologique. Un document de plus de 150 pages, qui permet de mieux comprendre comment à l’échelle d’une commune se construit une stratégie de redirection appliquée à un domaine essentiel dans nos communes, mais aussi fragilisés par des contraintes économiques d’équilibre budgétaires, mais aussi écologiques. Un document à télécharger ICI

Et pour mieux comprendre la démarche de la Redirection Écologique, certes exigeante, mais pas toujours bien appréhendée dans nos collectivités, rendez-vous sur la chaîne You Tube de la Ville de Grenoble avec cette interview d’Alexandre MONNIN, qui décrit le concept de Redirection Écologique, c’est à visionner ICI

Rediffusion du webinaire du Lierre : porter la transition écologique face au « backlash écologique »

Rediffusion du webinaire du Lierre : porter la transition écologique face au « backlash écologique »

Pour poursuivre sur ces expériences inspirantes, ne manquez pas la rediffusion du webinaire du Lierre, réalisé le 7 mai 2025 autour du prétendu backlash, une notion de plus en plus utilisée dans les médias pour qualifier la situation actuelle. 𝐌𝐚𝐢𝐬 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞(𝐬) 𝐫𝐞́𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́(𝐬) 𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐚𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐞𝐧𝐭-𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐫𝐢𝐫𝐞 ? 𝐐𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞́𝐩𝐞𝐫𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐬 ? Pour y voir plus clair, prendre un peu de recul Wandrille JUMEAUX a reçu Nicolas Rio, (chercheur en science politique et co-auteur avec Manon Loisel de « Le backlash écologique qui vient : réflexions sur les municipales 2026 »). Une centaine de membres du Lierre concernés par le sujet ont assisté à ce webinaire vraiment très instructif. La vidéo que le Lierre met en ligne comprend l’introduction du Lierre et l’intervention du Nicolas Rio, la suite des échange entre les participants n’a pas été enregistrée. Une vidéo à (re)voir ICI

Comment bâtir une administration territoriale au service de la transition écologique et de la résilience ?

Comment bâtir une administration territoriale au service de la transition écologique et de la résilience ?

Le CNFPT vient de publier un document qui regroupe une cinquantaine d’expériences de collectivités territoriales engagées dans des politiques de transition écologique, à travers des organisations internes exemplaires, des actions stratégiques de planification et d’aménagement de leurs territoires avec des objectifs de décarbonation ambitieux, ou encore de retours d’expériences de conventions citoyennes et de mobilisation des habitants autour de projets environnementaux.

Chaque expérience fait l’objet d’une fiche synthétique de présentation sur une page, avec le contexte, les acteurs et l’état d’avancement. Un outils précieux pour les équipes en interne, les élus et toutes les parties prenantes qui interviennent sur les projets de transition. Un document accessible en téléchargement ICI

« Une feuille de route pour éviter l’ingérable et gérer l’inévitable »

« Une feuille de route pour éviter l’ingérable et gérer l’inévitable »

C’est le titre oh combien très juste d’une initiative portée par le Conseil départemental de Seine Saint Denis et repéré par l’Association Fonction Publique pour une Transition Écologique dans ce post sur le réseau social LinkedIn.

« C’est en répondant à la fois aux enjeux d’adaptation au changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’on peut faire émerger du progrès social. », déclare Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis, en préambule de ce document inspirant. une feuille de route ambitieuse pour 2025-2030, autour de deux piliers : L’écologie populaire : une transition qui profite à toutes et tous, en particulier aux plus exposé·es et La résilience territoriale : mieux anticiper et faire face aux crises, protéger les fonctions vitales du territoire. A découvrir sur le site du Conseil départemental ICI

Et Pendant ce temps-là….

Alerte ! « L’océan va mal »

Alerte ! « L’océan va mal »

C’est le constat dressé par le baromètre Starfish, un outil d’aide à la décision, destiné aux gouvernements et aux acteurs de la société civile, afin de suivre les progrès des futures politiques de protection de l’océan. Diminution massive des récifs coraliens, augmentation rapide des pollutions humaines, sont quelques-uns des constats de ce baromètre sur lequel revient en détail cet article de France Info, à lire d’urgence pour mieux comprendre à quel point l’avenir de l’humanité dépend directement de l’état de santé des océans. A lire ICI

Rapport sur les impacts du changement climatique dans les territoires d’outre-mer

Rapport sur les impacts du changement climatique dans les territoires d’outre-mer

Les territoires ultramarins font partie de ces territoires très largement impactés par les effets du réchauffement climatique, mais aussi de l’effondrement de la biodiversité, certains étant déjà considéré comme des points chauds de la biodiversité.

Dans ce contexte, Le Réseau Action Climat publie un rapport sur les conséquences du changement climatique dans les territoires d’Outre-mer. Il propose un panorama des impacts présents et futurs dans ces régions à travers de nombreux exemples concrets, en montrant la réalité des territoires à travers de nombreux exemples concrets et des témoignages de personnes concernées. Le constat est clair : les Outre-mer sont parmi les territoires les plus exposés aux impacts du changement climatique. Un rapport essentiel pour mieux comprendre les impacts globaux du changement climatique partout dans le monde, à lire ICI

Rapport Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan : repenser la mutualisation des risques climatiques

Rapport Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan : repenser la mutualisation des risques climatiques

Qui dans la société doit payer les coûts d’une aggravation du changement climatique et de ses évènements extrêmes ? Quels mécanismes de solidarité à l’égard des plus exposés ou des plus vulnérables ? Comment financer et déclencher les actions de prévention pertinentes ? Quels rôles de l’État et du secteur assurantiel ? tout cela questionne les fondements et les limites du système actuel de mutualisation des risques climatiques. Il dresse un parallèle avec la mutualisation des risques sociaux et la construction des assurances sociales au XIXe siècle, et la nécessité, aujourd’hui, de réinventer notre solidarité collective face aux aléas naturels. En regard, les autrices proposent trois scénarios de réformes, qui diffèrent selon l’ampleur de la couverture et la place de l’État dans cette nouvelle protection climatique. Ces scénarios sont détaillés, d’un État régulateur du secteur de l’assurance à une socialisation plus large des risques climatiques, sur le modèle de la protection sociale. Un rapport de plus de 300 pages à parcourir ICI

Pré-rapport de l’Observatoire des Finances et de la Gestion Publique Locales

Pré-rapport de l’Observatoire des Finances et de la Gestion Publique Locales

La situation financière très dégradée des collectivités, telle qu’elle ressort de ce document, encore provisoire, car il vient d’être soumis au Comité des Finances Locales, offre une vision objective des finances locales puisque issu des données de la DGCL et de la Direction Générale des Finances. Et les constats ne sont pas encourageants : l’épargne brute est en très forte baisse, une trésorerie en chute, quasi inexistante pour les régions, le besoin de financement augmente, la dette est maîtrisée, mais en hausse sensible. Cet état de lieux partagé servira de socle aux discussions actuelles sur la préparation du budget 2026, avec la menace de nouvelles ponctions, alors que plane sur notre pays comme sur toute la planète, la menace du dérèglement climatique et de l’effondrement du vivant, contre lesquels il sera impossible de lutter sans les investissements massifs dans les collectivités territoriales. De même, que cette situation interroge sur la capacité du secteur public local à lutter contre les inégalités et à maintenir un niveau de services publics, indispensable dans une démocratie juste et solidaire. Un pré rapport à parcourir ICI

Rapport : comment lutter efficacement contre la désinformation

Rapport : comment lutter efficacement contre la désinformation

L’Institut Jean Nicod – laboratoire de sciences cognitives de l’ENS-PSL, de l’EHESS et du CNRS – vient de publier un Rapport sur la désinformation, rédigé par Grégoire DARCY, Doctorant en sciences cognitives avec le concours des cognitivistes Gloria ORIGGI et Roberto Casati (philosophes), Hugo Mercier (psychologue du raisonnement), Alda MARI(linguiste) et Lydia YAHIA CHERIF (neuroscientifique computationnelle). Il fallait bien la rencontre de toutes ces disciplines scientifiques pour décoder les phénomènes de désinformation et trouver les leviers pour lutter contre ce phénomène qui mine notre système démocratique. Comme le rappelle son auteur dans un article sur son compte LinkedIn : «la désinformation prospère sur des vulnérabilités multiples – cognitives, affectives, sociales, économiques et institutionnelles – ainsi que sur un écosystème informationnel profondément dégradé. Ce rapport propose un cadre analytique renouvelé, fondé sur les apports des sciences cognitives, et recommande une stratégie intégrée articulée autour de trois volets : renforcer de manière ciblée la résilience cognitive individuelle ; transformer structurellement les environnements numériques et médiatiques ; traiter les causes sociales profondes qui alimentent la réceptivité aux récits trompeurs. A lire avec intérêt ICI

Observatoire de la démocratie de proximité AMF-Cevipof/Sciences Po/ Les démissions de maires : enquête sur un phénomène sans précédent.

Observatoire de la démocratie de proximité AMF-Cevipof/Sciences Po/ Les démissions de maires : enquête sur un phénomène sans précédent.

En l’espace de trois mandats municipaux (entre 2008 et 2026), le nombre moyen de démissions de maires par an a été multiplié par 4 (129 vs. 417). Avec 2 189 démissions depuis juillet 2020 (date d’installation des conseils municipaux), ce chiffre en nette augmentation par rapport aux mandats précédents confirme la fragilité de la fonction et les difficultés à l’exercer. Cela correspond à plus d’une démission quotidienne transmise et acceptée par les préfets. C’est ce que révèle l’étude conduite par Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po et chercheur au CEVIPOF, en partenariat avec l’AMF dans le cadre de l’Observatoire de la démocratie de proximité. Les résultats de l’enquête sont disponibles ICI. Des chiffres qui interrogent quand dans le même temps, 58% des Français souhaitent que leur maire se représente et soit réélu lors des prochaines élections municipales, et ce alors qu’ils sont 73% à juger « bon ou excellent » le bilan de leur municipalité depuis 2020. C’est ce qui ressort d’un sondage Ipsos pour l’Association des maires de France, dévoilé le 2 juillet. Une enquête qui révèle aussi les fortes attentes des Français en matière de sécurité dans leur commune. A retrouver ICI

Pour s’oxygéner les neurones !

Financer la transition écologique par la dette, c’est possible !

Financer la transition écologique par la dette, c’est possible !

C’est la version économique de la quadrature du cercle : comment à la fois investir massivement pour la transition écologique et maîtriser la dette pour retrouver des marges de manœuvre financières ? Sous certaines conditions, les deux sont possibles simultanément. Cet article du site The Conversation nous dit comment, c’est donc à lire avec intérêt ICI .

[Interview] Compétition mondiale, dette, urgence climatique : comment sortir du piège ? – DOMINIQUE MEDA

[Interview] Compétition mondiale, dette, urgence climatique : comment sortir du piège ? – DOMINIQUE MEDA

Le travail est au cœur de nos vies… et peut-être aussi au cœur de nos impasses. Pourquoi travaillons-nous autant ? À quoi ce temps et cette énergie servent-ils vraiment ? Et surtout, comment repenser le travail dans un monde où la crise écologique nous oblige à produire et consommer moins, alors même que la dette publique, la compétition économique mondiale et la pression sociale nous poussent à accélérer toujours davantage ? Une interview passionnante et stimulante, comme toutes ses interventions, de la philosophe et sociologie Dominique MEDA à écouter ICI

Quand la disparition des services publics alimente le vote populiste

Quand la disparition des services publics alimente le vote populiste

C’est le titre d’un article rédigé par 3 économistes de l’Université de Lille publié en juin sur le site The Conversation. Ils reviennent sur . C’est ce que montre une étude analysant la relation entre la disparition des services publics et l’évolution des comportements électoraux en France. L’analyse repose sur des données couvrant la période 1998-2018, recoupées avec les résultats des élections présidentielles 2002, 2012 et 2022. Les résultats confirment que plus un territoire voit l’État et les services publics se retirer, plus le vote « extrême » y progresse. Un article à lire ICI

Tribune du Cercle de la réforme de l’Etat sur la refondation de l’action publique !

Tribune du Cercle de la réforme de l’Etat sur la refondation de l’action publique !

Dans une tribune à Acteurs publics, le Cercle de la réforme de l’État réagit aux récents propos du ministre Laurent Marcangeli, qui s’interrogeait sur son périmètre ministériel. Une contribution stimulante sur les enjeux de la réforme de l’État qui renvoit nécessairement aux réflexion sur le niveau de décentralisation dans notre pays, à l’aune de l’organisation déconcentrée des services de l’État. A partager sans modération ICI et à mettre en débat au sein de nos associations professionnelles !

Peut-on vraiment transformer le monde par l’éducation au développement durable ?

Peut-on vraiment transformer le monde par l’éducation au développement durable ?

C’est à cette question oh combien difficile, que répond cette contribution du blog Éducation et Transformation Ecologique, qu dit la recherche ?, à travers l’analyse d’un texte récent, d’ Angela Barthes, professeure des universités et spécialiste des éducations environnementales, qui propose un cadre d’analyse clair pour répondre à cette question. Elle invite à ne pas se contenter d’éduquer à l’adaptation à un monde en crise, mais à faire de l’éducation un levier de transformation sociale, culturelle et politique. C’est passionnant et c’est à lire ICI

Vidéo : La sobriété pour mon territoire : qu’est-ce que c’est ?

Vidéo : La sobriété pour mon territoire : qu’est-ce que c’est ?

Voici une belle pépite comme l’ADEME en a le secret ! Avec cette pétite vidéo de 5 minutes qui présente le concept de la Sobriété à l’échelle d’un territoire et l’explique au travers d’exemples concrets dans différents domaines : Mobilité, Aménagement, Tourisme, Eau, Bâtiment, Numérique, Consommation. Une vidéo très pédagogique à partager et qui peut facilement servir en introduction de séminaires sur les sujets de sobriété dans les territoires, à visionner ICI

Les Nouveaux Modes de Management et d’Organisation, innovation ou effet de mode ?

Les Nouveaux Modes de Management et d’Organisation, innovation ou effet de mode ?

Et pour terminer, une dernière source d’oxygène qui nous vient du champs de la recherche en management !

Suzie CANIVENC est enseignante chercheuse en communication et management, spécialisée dans les innovations socio-organisationnelles. A ce titre, elle contribue très régulièrement dans divers supports d’information en lien avec ses travaux de recherche, en publiant des articles sur le site The Conversation, ou en contribuant à des études de la Chaire du futur de l’Industrie et du Travail, entre autres.

La publication que je partage aujourd’hui est la 2ème édition réactualisée de l’ouvrage de la Fabrique de l’Industrie publié en 2022 qui propose une analyse à la fois critique et pratique des Nouveaux Modes de Management et d’Organisation (NMMO) qui font l’objet de travaux de recherche universitaires très importants, notamment sur l’opérationnalité de ces modèles appliqués à des contextes professionnels.

La publication fait plus de 100 pages (mais vous pouvez utilement lire la synthèse de 2 pages en introduction) , elle est préfacée par Thomas COUTROT, économiste et statisticien à la DARES et qui publie également des contributions inspirantes sur les questions de sens au travail.

Après une présentation exhaustive des différents modes de management et d’organisation à travers le temps, la seconde partie de l’ouvrage « s’attache à décrire non seulement les pratiques réelles associées à ces modèles, mais aussi les embûches et points de vigilance lors de leur déploiement. S’appuyant sur une vingtaine de cas, qui vont d’organisations autogérées à des divisions de grands groupes, il offre ainsi aux entreprises des clés pour adapter ces formes organisationnelles à leurs spécificités ».

Un pas de côté intéressant et qui rappelle combien il est important d’avoir une pratique managériale réflexive qui s’appuie à la fois sur des retours d’expérience concrets, mais aussi des concepts dont certains sont relativement anciens, comme le montre cette très belle frise réalisée par l’INRS sur la base des travaux de Suzie CANIVENC dans le cadre d’un rapport sur « le travail en 2040 », publié en 2023. A découvrir ICI.

Les pépites du mois !

Retour en images ! Les collectivités concernées par l’approche Une seule santé

Retour en images ! Les collectivités concernées par l’approche Une seule santé

Le CNFPT a organisé une série de 3 webinaires consacrés à Une seule Santé (One Health), déclinés autour de L’approche : une seule santé, de quoi parle-t-on ? Une boussole pour les politiques publiques locales ? Quels cadres pour agir ? Ces webinaires ont donné lieu à une restitution particulièrement originale, comprenant une présentation des intervenants et des ressources de chaque événement et une des illustrations de chaque webinaire sous la forme d’une facilitation graphique. Un document réalisé par le service de spécialité santé publique de l’INSET d’Angers, à ne pas manquer ICI. A noter que ce document a été repéré dans la veille documentaire du service de Promotion Santé de la Région Bourgogne Franche Comté, à laquelle il est possible de s’abonner ICI

Paroles de campagne : une enquête inédite démonte les clichés sur la ruralité et alerte sur le ressentiment de sa population invisibilisée

Paroles de campagne : une enquête inédite démonte les clichés sur la ruralité et alerte sur le ressentiment de sa population invisibilisée

Un tiers des Français vit à la campagne, selon l’INSEE. Pourtant, la ruralité souffre aujourd’hui d’une invisibilisation et d’une vision déformée de sa réalité dans l’espace politique, médiatique et culturel. De ce constat, partagé par trois associations engagées pour la ruralité – Bouge ton Coq, InSite et Rura (ex-Chemins d’avenirs) – est née la nécessité d’une étude approfondie, réalisée avec le think tank Destin Commun. Cette enquête inédite donne la parole aux habitants de la ruralité sur leur quotidien et leurs aspirations. A lire ICI

Un article consacrée à cette enquête est également parue sur le site du Huffigtonpost, à lire ICI pour en savoir plus.

[Note] Vers un pivot majoritaire de l’écologie ?

[Note] Vers un pivot majoritaire de l’écologie ?

C’est le titre de cette note conjointe de Parlons Climat et de l’IDDRI (Institut de Développement Durable et des Relations Internationales) qui examine les stratégies des acteurs de l’environnement en France. Les auteurs suggèrent que notre pays serait dans une nouvelle phase où les stratégies minoritaires traditionnelles, basées sur une minorité cohérente et persistantes, ont atteint leurs limites nécessitant un pivot majoritaire fondé sur: une plus grande incarnation des questions autour de l’écologie, agir sur les environnements et les contextes pour rendre les pratiques durables possibles et désirables, intégrer les enjeux écologiques dans des projets plus larges intégrant les pratiques de la vie quotidienne, prendre en compte les inégalités sociales face au coût de la transition écologique. La note d’une quinzaine de pages est accessible ICI. Un document très instructif et adapté aux réflexions des politiques publiques de transition écologique dans les territoires. Une synthèse visuelle est également disponible ICI.

Et si la nature devenait notre meilleur allié face aux inondations !

Et si la nature devenait notre meilleur allié face aux inondations !

Et pour terminer cette revue de presse comme nous l’avons commencé, sur les questions écologiques, « Redonnons une juste place à la nature dans nos politiques d’aménagement ! ».

Le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) publie la nouvelle édition 2025 de son guide de référence sur les Solutions fondées sur la Nature pour renforcer la résilience des territoires, dans le cadre du programme Life ARTISAN. Face à l’aggravation des risques d’inondation liés au changement climatique, les collectivités cherchent des alternatives durables aux infrastructures “grises”. Ce guide apporte des réponses concrètes et opérationnelles pour intégrer les Solutions fondées sur la Nature dans les stratégies de résilience des territoires, à partir d’éléments de méthodologie, d’exemples inspirants et d’une approche intégrée entre biodiversité, climat et bien-être des habitants. Retrouvez le guide ICI, à partager très largement au sein de nos équipes en charge de mener cette transition écologique, qui n’est plus depuis bien longtemps une option pour la survie de l’humanité et du vivant !

Et maintenant, où que vous soyez, je vous souhaite un très bel été, rendez-vous à la rentrée, pour de nouvelles aventures territoriales !